モノが長く使われる社会の実現を目指すナガク株式会社が運営するウェブマガジン「NAGAKU MAGAZINE」では、その文化を体現するプロフェッショナルを紹介する連載『NAGAKU People』を始めました。リペアやリメイクを行う職人はもちろん、様々なプロジェクトに携わる方を紹介します。

今回、お話を伺ったのは、首都圏での金継ぎ教室の開催をはじめ、器の修理、金継ぎ道具の販売などを行う「金継ぎ暮らし」の萩原裕大さん。

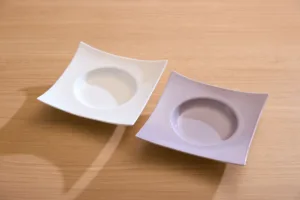

金継ぎとは、欠けたり、割れたりした器を漆と金粉を使って新たな命を吹き込む、日本の伝統的な修復技術です。室町時代頃に発祥したと言われており、茶道との関係も注目されています。割れた形自体を意匠として活かすのがその特徴で、近年は国内のみならず、海外からも注目されています。

金継ぎと出会い、現在に至るまでの道のりと、「金継ぎ暮らし」に込めた思いを語っていただきました。

器それぞれに個性がある、金継ぎの魅力

——まずはじめに、金継ぎに出会った経緯を教えてください。

萩原さん:祖父と父が美術関係の仕事をしていたこともあり、子どもの頃から金継ぎについてはなんとなく知っていました。美大に進学し、卒業後は美術館に就職したのですが、そこの美術館では日本の古美術を数多く所蔵していたんです。漆の職人さんが来られることもあって、改めてその技法に触れる機会がありました。そこで「美しいな」と、素直に惹かれましたね。

私は幼い頃から絵を描いていて、絵画の世界に慣れ親しんできましたが、絵って白いキャンバスの上にゼロから自分の表現をつくっていく作業ですよね。当時、それが少し苦しく感じることもあったんです。そんな時に出合った金継ぎの「不完全でもありのままを受け入れる」というような美学にすごく救われました。

割れ方は器によってさまざまですし、その割れの線を川の流れのように見るか、雷のように見るかは人それぞれ。正解はなくて、器それぞれに個性があることにとても魅力を感じました。

——その後、「金継ぎ暮らし」を立ち上げるまでにはどのような経緯があったのでしょうか?

萩原さん:「金継ぎ暮らし」は、中学生時代の同級生と2人で立ち上げました。ちょうど私が金継ぎに惹かれていた頃に、その友人も金継ぎに出会って感動したようで、連絡をくれたんです。その友人は、一緒に暮らしていたパートナーの器を割ってしまった際、金継ぎで直してから謝ったそうなんです。実際に体験して「一点ものを大切にする」という価値観に惹かれたそうで、何か一緒にやってみないかと声をかけてくれました。それが2015〜2016年頃でしたね。

10人いたら、10通りのやり方を尊重したい

——「金継ぎ暮らし」を立ち上げてすぐの頃は、どのような苦労がありましたか?

萩原さん:当時、金継ぎ教室は月に1回のペースで開催していたんですが、金継ぎの認知度はまだまだ低くて…。なので、公民館や市役所、近くのカフェのレジ横などにチラシを置かせてもらって集客していました。でも、そう簡単にうまくいくはずもなく、1回の教室に生徒は2〜3人来るか来ないか、といった程度。一方で、講師陣は私の身内や知り合いなどに声をかけてたくさんいたので、1人の生徒に講師が2〜3人つく、なんてこともありましたね(笑)。

——それは贅沢ですね。利用者が増えるきっかけは何かありましたか?

萩原さん:2020年に放送されたテレビドラマ「おカネの切れ目が恋のはじまり」で、金継ぎの所作の監修をさせていただいたことです。このドラマは俳優の三浦春馬さんの最後の出演作品となってしまったもので、放送前からかなり注目されていました。そのため、視聴率も高く、結果的にたくさんの方に金継ぎを知ってもらうきっかけとなったんです。また、三浦さんは伝統工芸に興味を持っていたそうで、三浦さんのファンだという方もたくさん教室に来ていただきました。

その頃から金継ぎ教室も定員で埋まるようになり、拠点を増やしました。自由が丘教室、六本木教室をメインに、大宮、府中でも不定期で開催するようになったんです。

——金継ぎ教室を体験された方からは、どのような反応がありましたか?

萩原さん:「小学生のときの図工みたいで楽しい」「懐かしい気持ちになる」と言ってくださる方は多いですね。一人でもくもくとやる作業が多いので、「リフレッシュになる」と言う方もいらっしゃいます。なかには「割れたまま何年も保管してた」とお気に入りの器を持ってきてくださる方もいて、そうした人に「捨てなくていいんだ」と思ってもらえるのはうれしいですね。

——講師として、大切にしていることはありますか?

萩原さん:生徒さんが10人いたら、10通りのやり方を尊重することを心がけています。もともと、私は人に教えるのが大好きで、大学でも美術教育について学んでいました。その頃から、その人の個性を伸ばすような指導がしたいと思っていたんです。ただ、教えるのが好きすぎて、教室を始めた当時は1時間以上オーバーすることがザラにあって…。講師間で差があるといけないので、ちゃんと今は改善しています(笑)。

あとは、金継ぎの技術を丁寧に教えることはもちろんですが、日本文化や伝統工芸について聞かれたら他の教室を教えたり、ビジネス的な側面を知りたいと言われたらノウハウを提供したりもしています。伝統工芸は金継ぎだけではありませんし、金継ぎと同じように漆を使った工芸品も、蒔絵や螺鈿、輪島塗などたくさんあります。日本の伝統工芸や漆文化の魅力を、よりたくさんの人に知ってもらう一助になれたらうれしいですね。

器の個性に寄り添う

——金継ぎで器を修理する際に、こだわっているポイントを教えてください。

萩原さん:ただ直すのではなく、お客様とご相談しながら金継ぎするようにしています。金継ぎをはじめて依頼する方が多いので、見栄えを気にしている方や、強度を気にしている方など、人によって不安なことは様々なんです。

お客様のご要望によっては、器の素材ごとに使う材料を変えるようにしています。たとえば、ガラスの場合は透明なので、接着部分に塗った漆の黒っぽい色が見えてしまうことがあるんです。なので、食器に使える接着剤で、なるべく色のつかないものを使用するようにしたりします。ほかにも、漆に小麦を混ぜたり、米糊を混ぜたりと、器に合わせて接着に使うものを変えていますね。

——これまでの修理依頼で、印象的だったエピソードはありますか?

萩原さん:スタンドライトのシェード部分の依頼ですね。ガラス製でステンドグラスのようなデザインだったのですが、割れてしまったパーツが30個くらいあって本当に大変でした。立体的な作りだったので、きれいに直しつつ強度を出すのにも苦労しましたね。

完成品は、配送中に壊れてしまうのが心配で、私が直接ご自宅に持って行ったのですが、すごく喜んでいただいたのが印象に残っています。ご依頼主のおじいさん、おばあさんが海外で購入したものだったようで、家族みなさんが大切にされていた品だったことが伝わってきて、あたたかい気持ちになりました。

多角的な展開で、漆文化を広めたい

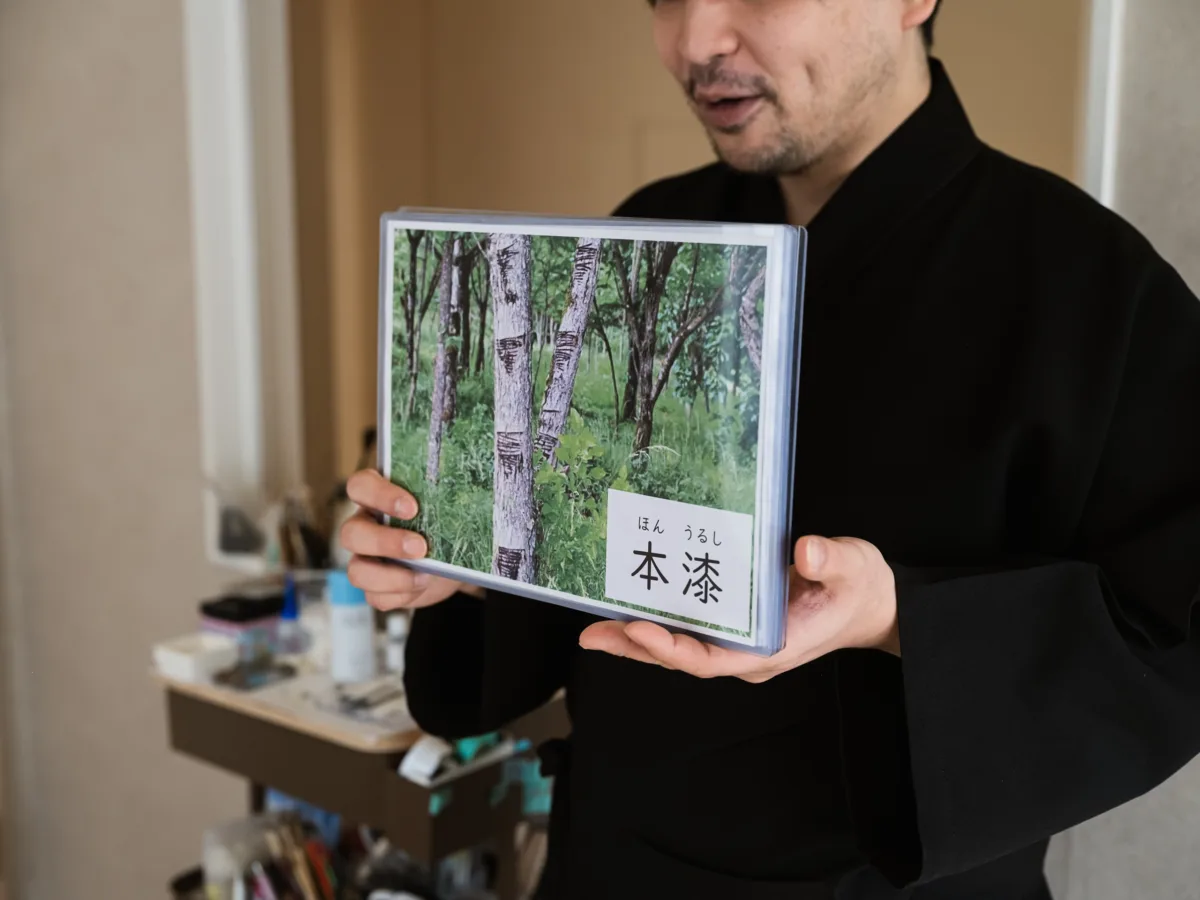

——「金継ぎ暮らし」では、本漆ではなく接着剤を使う「簡易金継ぎ」の道具にもこだわっていますが、それはなぜでしょうか?

萩原さん:本漆を使った金継ぎは何回か教室に通ってもらう必要がありますが、接着剤を使った「簡易金継ぎ」は1日(2時間程度)で完結するため、人気があります。ですが、多くの教室で使用している接着剤や、販売されている簡易金継ぎキットは食器への使用不可なものがほとんど。

せっかく器を直すのなら日常的に使ってもらいたいと思い、「金継ぎ暮らし」では食品衛生法ポジティブリストに適合した、安全な道具だけを揃えています。メーカーさんと何度も打合せをして、分析機関で繰り返し試験を行った、「金継ぎ暮らし」の思いが詰まった道具です。

——金継ぎ教室の運営や修理、道具の販売など、多角的な展開をされていますが、どのような思いで運営されていますか?

萩原さん:根底には「クリエイターの仕事を増やしたい」という思いがあります。たとえ美大を出ていても、美術に携わることができるのはほんの一握り。多くの人は美術に関係のない業界に進んでいるのが現実です。「本当は美術関係の仕事がしたい」と願っている人に少しでもチャンスを届けたい。その一環として、美大生に実務経験の場を提供したり、作家活動と両立できる仕事を紹介したりしています。

私たちは「八意(やごころ)」という会社名で活動しています。これは知恵と発想の神様である「八意思兼命(やごころおもいかねのみこと)」にちなんで名付けました。「八意思兼命」はアイディアに優れており、クリエイターの守り神のような存在です。ここにも「創造する人の力になりたい」という願いを込めています。

「直すこと」が「愛着」に変わっていく

——今後、取り組んでいきたいことはありますか?

萩原さん:現在、金継ぎ教室と道具の売上の数%を、漆を管理する団体に寄付する仕組み作りを進めています。金継ぎは再注目されていますが、伝統工芸全体で見ると厳しい状況が続いています。まずは漆文化の発展に貢献し、日本の伝統工芸全体に還元できるような仕組みを作りたいですね。

——金継ぎをはじめ、ものを直して使い続けることの良さは何だと思いますか?

萩原さん:ものを直すことって、根気がいるしお金もかかります。でも、「直してまで使いたい」と思うものに巡り会えていること自体が、とても豊かなことだと思うんです。それに、直すことはもとの状態に戻すのではなく、新しい物語がつながっていくようなことだと考えています。「直すこと」がいつしか「愛着」に変わっていく、金継ぎには、そんな力があると感じています。

——最後に、ものを長く使うコツを教えてください。

萩原さん:「大切だから」と奥にしまうのではなく、どんどん使ってほしいですね。その方が、きっと作家さんもよろこぶと思います。また、使うというのは育てることでもあります。金継ぎした器も、使い続けることで継ぎ目の色合いが少しずつ変化していきますが、それもまた味わいとして楽しめると思います。「壊れても直せる」という安心感をもって、たくさん使ってみてくださいね。