モノが長く使われる社会の実現を目指すナガク株式会社が運営するウェブマガジン「NAGAKU MAGAZINE」では、その文化を体現するプロフェッショナルを紹介する連載『NAGAKU People』を始めました。リペアやリメイクを行う職人はもちろん、様々なプロジェクトに携わる方を紹介します。

今回、お話を伺ったのは、広島県廿日市市でペーパーコード張替専門店「sumu.」を運営する杉原祥太さん。「sumu.」では、北欧ヴィンテージ家具の販売をしているほか、主にペーパーコードの張替えを専門に家具の修理を行っています。

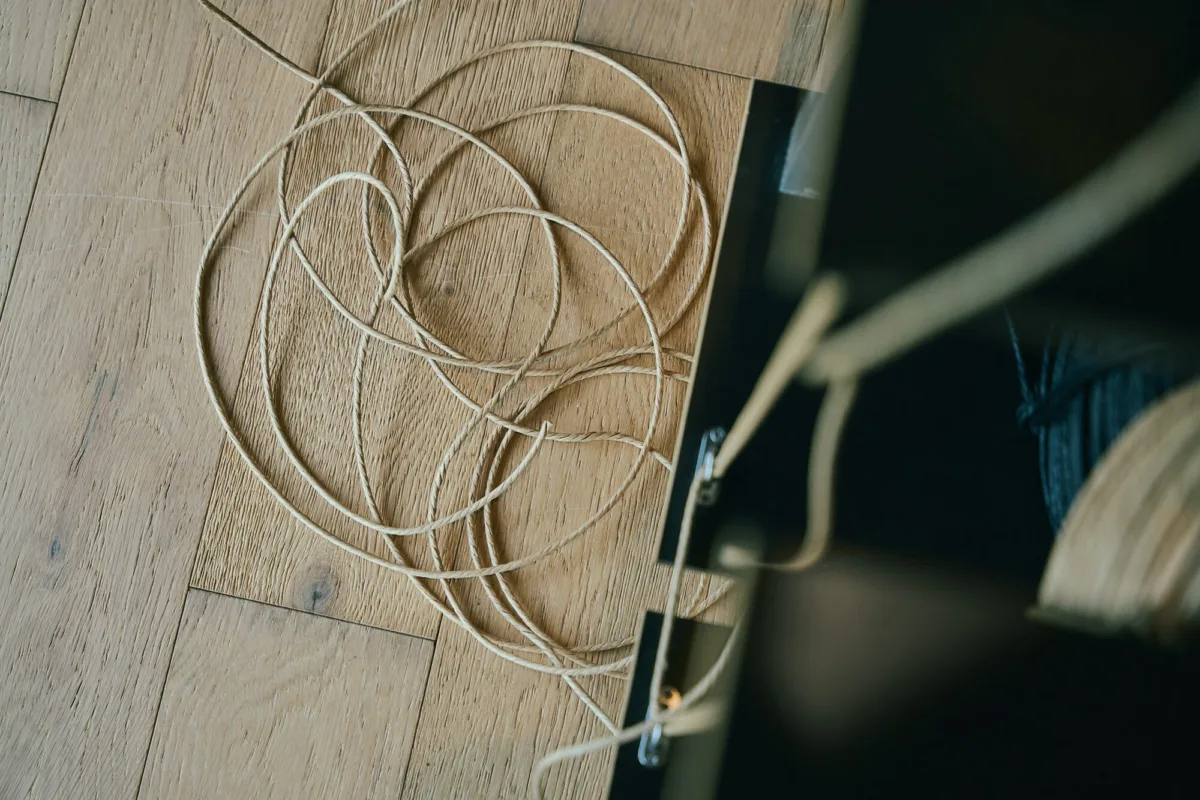

ペーパーコードとは、天然のパルプに樹脂を含ませてねじった紙紐のことで、北欧家具の椅子などによく使われています。紙紐と聞くと弱そうなイメージがありますが、実際は革や布張りと同じくらい耐久性に優れています。また、ペーパーコードを撚り合わせた椅子などは見た目の美しさも特徴の一つです。

そんなさまざまな魅力を持つペーパーコードですが、実は張替えができる店はあまり多くありません。そんな中、なぜ杉原さんはペーパーコードの張替えを専門にしているのか、その経緯や今後の展望についても教えていただきました。

元介護士、30代から職人としてスタート

——まずはじめに、家具修理を仕事にするまでの経緯を教えていただけますか。

杉原さん:元々は介護士をしていたのですが、30歳の頃に膝をけがして続けるのが難しくなってしまって。「これから何をしようか」と考えたとき、昔から古い家具が好きで自分で直して使っていたので、それを仕事にしようと思い立ちました。

とはいえ、家具の修理は独学でやっていたので素人同然。最初は職業訓練校に行こうかと思いましたが、自分は30代からのスタートになるので、正規のルートで基礎から学び始めても若い世代には太刀打ちできないと思ったんです。最短距離で技術を習得しようと、香川県にある北欧インテリアショップ「CONNECT」へ修行に行き、道具の使い方など家具修理の基礎から教えていただきました。修行期間は半年ほどと短かったものの、家具の修理は同じものが一つとしてないからこそ、基礎を叩き込んだあとは実践しながら考えるしかありません。今もなお、さまざまな家具の修理をしながら日々学んでいますね。

——修行が終わったら、すぐに自身のお店を持とうと考えていたのでしょうか?

杉原さん:そうですね。家具職人を目指そうと決めたときから、独立・開業は考えていました。広島には雰囲気のある家具修理のお店がほとんどなかったので、とにかく1番最初に作りたかったんです。

現在のお店は修行中にすでに物件をおさえていて、リノベーションして古民家インテリアショップとしてオープンすることも考えていました。やっぱり店に家具を置くなら、家と同じような空間で見てほしいと思ったんです。一般的なインテリアショップは、広い店内に所狭しと家具が置いてあって、家具を選ぶという楽しみはあるのですが、実際の家とは環境が違うので、購入していざ家に届いてから「部屋のテイストと合わない」「思ってたサイズ感じゃない」なんてことがないように、実際の家に近い環境で家具を見てもらいたいと思っていました。

——お店は古民家をご自身でリノベーションされたそうですが、こだわったポイントはありますか?

杉原さん:古民家の良さは残しつつ、洋風の家具に合うような空間に仕上げました。たとえば、飾りが施された建具や障子はそのまま利用したり、「竹小舞」という土壁の下地となっている部分をあえて上の方だけ出したりして、古民家の雰囲気を感じられるようにしています。一方で、床にはオーク材を使用したり、床に石のタイルを貼ったり、奥の部屋にはカウンターを設置したりと、洋の要素もほどよく取り入れています。

知り合いの建築家にアドバイスをもらいながらリノベーションしたのですが、褒めてもらうことが多くてうれしいですね。

奥が深くて難しい、だから自分がやる意味がある

——杉原さんは家具の修理のなかでも、とりわけペーパーコードの修理を専門にしているそうですが、何かきっかけがあったのでしょうか?

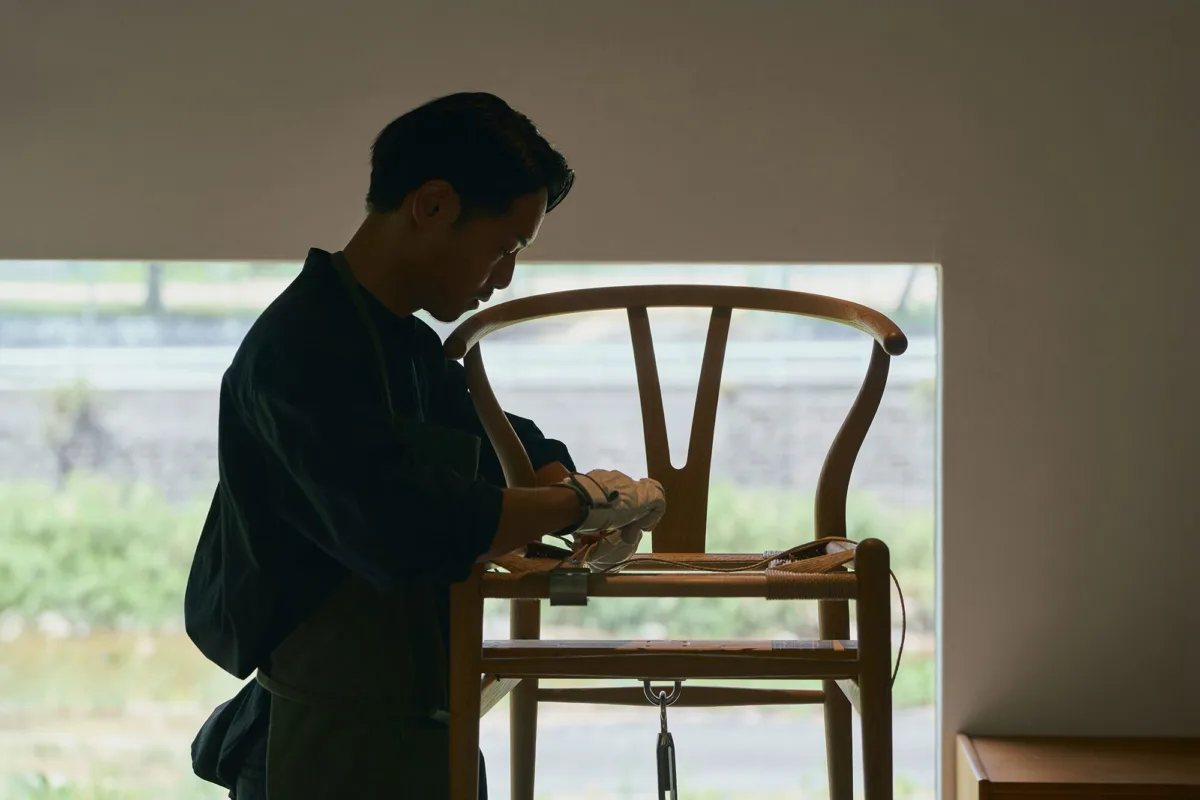

杉原さん:人生で初めて買ったデザイナーズチェアが「CARL HANSEN & SON(カールハンセン&サン)」のyチェアだったのですが、座面がかなり緩んできたので自分で張り替えたのがきっかけです。当時はまだ介護士をしていて、近くに張り替えができる店がなかったので、本を見ながら何十時間もかけて張り替えました。それを何の気なしにインスタグラムに投稿したら、いろんな人から「すごいね」と反応があって。自分ではすごいことだとは思っていなかったので、その反応が予想外でうれしかったんです。

あとは、ペーパーコードの張替えってかなり力が必要で、きれいに仕上げるのが難しいんです。今でも、椅子1脚を張り替えるだけでも手がとても疲れます。でも、簡単にできる仕事ではないからこそ、自分がやる意味があるんじゃないかと思いました。これまで布張りやミシンなども学び、基礎的な技術は身につけてきました。なかでも、一編みごとに表情が現れるペーパーコードの張替の楽しさと奥深さに惹かれ、次第にペーパーコードに特化しようと思うようになりました。

——ペーパーコードを張替えできるお店は少ないとのことでしたが、杉原さんはどのように技術を習得したのでしょうか?

杉原さん:独学です。より知識を学びたいと思い、2025年の春に宮城県石巻市でペーパーコードの張替え修理を専門にしている工房「Kamome」に足を運びました。そこの職人さんは27年間、yチェアのペーパーコードの張替えを専門にやってこられた方で、張り方や細かいポイントなどを教えていただいたんです。

ペーパーコードの張替えはすべて手作業だからこそ、椅子の微妙な作りの違いや、張り替える人によって仕上がりが変わります。たとえば、椅子の座面部分のフレームに高低差があると編むのが難しいのですが、たとえ同じyチェアであっても年代によってもフレームの高さが違います。また、同じように編んでいるつもりでも、編み終わるとコードの本数が椅子によって違うことも。ペーパーコードは難しくて奥が深いからこそ、面白いなと思います。

——ペーパーコードの良さはどんなところでしょうか?

杉原さん:椅子でいえば、使っていくうちに自分の体のかたちに馴染んでいくところですね。私はペーパーコードを固めに張っていくので最初は座面が硬いのですが、使っていくとだんだん身体のかたちに沈んでいくんです。自分だけのものになっていく気がして愛着がわきますね。ほかにも、椅子がとても軽くて通気性も抜群。それでいて丈夫なので、すごく使い勝手がいいと思いますよ。

家具には、暮らしの思い出が詰まっている

——ペーパーコードをはじめ、家具の修理をする際に大切にしていることを教えてください。

杉原さん:どんなに忙しくても修理=作業にはしないことです。ペーパーコードの寿命は10~15年と言われていますが、そのときにまた張り替える人のことも思いながら修理しています。次に修理する人に「前の人、適当にやってるな」と思われたくないですし、それは師匠からも言われて大切にしていることですね。

——これまで修理してきたなかで、印象的なエピソードはありますか?

杉原さん:yチェア6脚の張替えを依頼してくださったお客様は印象に残っていますね。以前飼っていた猫が座面の端の部分で爪研ぎをして、6脚すべてペーパーコードがちぎれてしまったそうで。その猫が亡くなって、新たな生活を始めるスタートとして依頼してくださったのかなと思いながら、張替えをさせていただきました。

ほかにも、子どもが小さい頃から使っていた思い入れのある椅子だったり、家を建てたときから使っている椅子だったりと、さまざまな思い出が詰まっている椅子を持ってきてくださいます。修理後に「昔の思い出が蘇りました」と連絡をくださる方もいて、とてもうれしい瞬間ですね。

——修理をすることはお金も時間もかかりますが、それでも直して使い続ける魅力は何だと思いますか?

杉原さん:お客さんから修理依頼を受けていて思うのは、家具は暮らしの中にあるからこそ、思い出が残って、引き継がれるものだなということですね。壊れてから数年使っていなかったという方も、「修理してリビングに置いたら、すっと日常に溶け込んだ」と言ってくださいます。家具って、それだけそこで暮らしている人の思い出が詰まっているものですし、それを使い続けるのは思い出を繋いでいくことなのかもしれませんね。

目指すのは、ペーパーコードアーティスト

——今後、挑戦していきたいことはありますか?

杉原さん:椅子だけでなく、ペーパーコードでさまざまなものを作りたいと考えています。先日、石巻市の職人さんとお話していたら、自分はある意味、生粋のペーパーコードの職人ではないからこそ、柔軟な考え方ができることにも気づきました。「ペーパーコードといえばyチェア」というイメージが強いですが、私としては椅子以外にもさまざまなものにペーパーコードを組み合わせたら面白いんじゃないか、と考えています。

今は実験的にいろいろ作っているところなのですが、建具をペーパーコードで作って建築に取り入れてもらったり、小物でいえばカーテンのタッセルを作ったりしています。ゆくゆくは、ペーパーコードアーティストを目指したいですね。

——最後に、ものを長く使うコツを教えてください。

杉原さん:当たり前ですが、無理な使い方をしないことでしょうか。ペーパーコードの椅子でいえば、椅子の上に立ったり、どすんと勢いよく座ると座面がいびつな形に沈んでしまいます。家具として正しい使い方をしていれば、きっと長く使うことができると思いますよ。