「これってどうやって捨てるの?」という日常のちょっとした疑問に、スマートフォン一つで答えを導き出すアプリが注目を集めている。Trash Lens株式会社が提供する「Trash Lens」は、手放したいモノをカメラで撮影するだけで、わずか5秒でAIが種類や特徴を検出し、適切な廃棄方法やリユース・アップサイクルの可能性を提案するサービスだ。

このアプリの最大の特徴は、単にゴミの分別方法を教えるだけでなく、そのモノが持つ潜在的な価値を引き出す点にある。一見すると不要に見えるモノでも、フリマアプリで売れる可能性があったり、アップサイクルによって新たな姿に生まれ変わる道筋を示してくれる。利用者は「捨てる」という選択肢だけでなく、より納得感のある「手放し方」を知ることができるのだ。

「Trash Lens」の原点には、創業者・山本虎太郎氏の幼少期の体験がある。小学生の頃、お菓子の筒を灯台に見立て、緩衝材をビルに変えて家の中に小さな街を作っていた山本氏は、早くから「何も考えずにゴミを捨てるのはもったいない」と感じていたという。

その後、中学時代にクラスメイトから「君一人が分別しても無駄だ」と言われた言葉をきっかけに、ゴミ問題を根本から変える仕組みづくりを志すようになった。高校時代には「Trash Lens」の原型となるアプリを開発し、大学入学後には環境問題にビジネスとして向き合う経験を経て、プロジェクトが本格的に始動した。

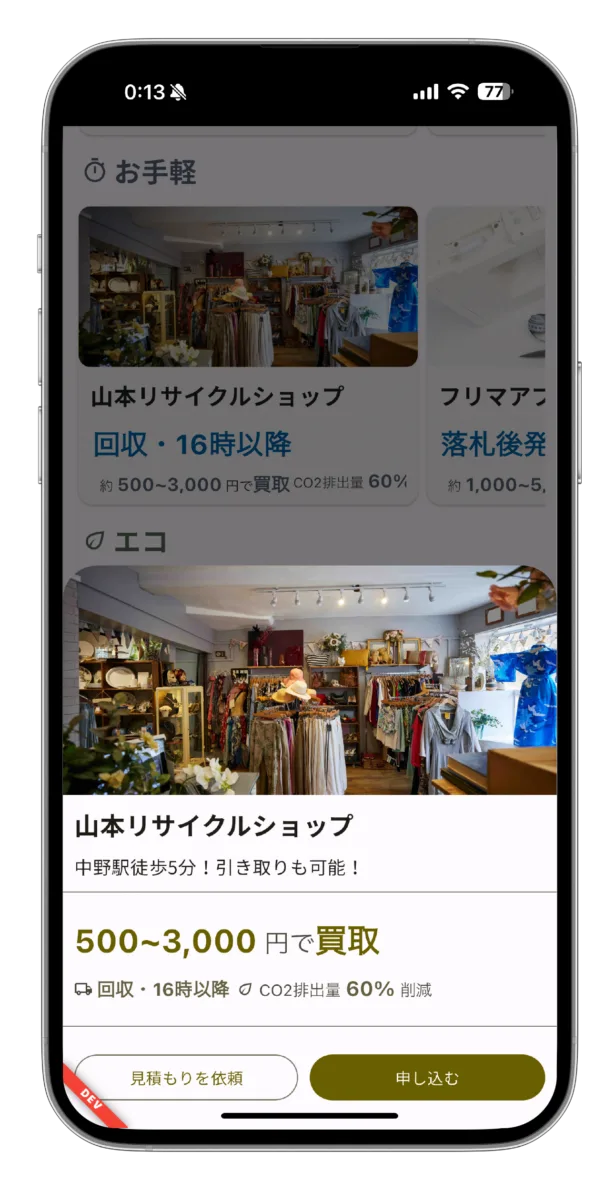

「Trash Lens」の利用方法はシンプルだ。アプリを起動してカメラを向けるだけで、AIがそのモノの種類や特徴を認識し、地域に応じた正確な分別方法を表示する。同時に、リユースやアップサイクルの可能性も提示されるため、利用者は廃棄以外の選択肢も簡単に知ることができる。従来のフリマアプリでは、出品のための撮影や説明文作成が面倒と感じる人も多かったが、「Trash Lens」では撮るだけで可能性が広がるため、リユースのハードルを大幅に下げている。

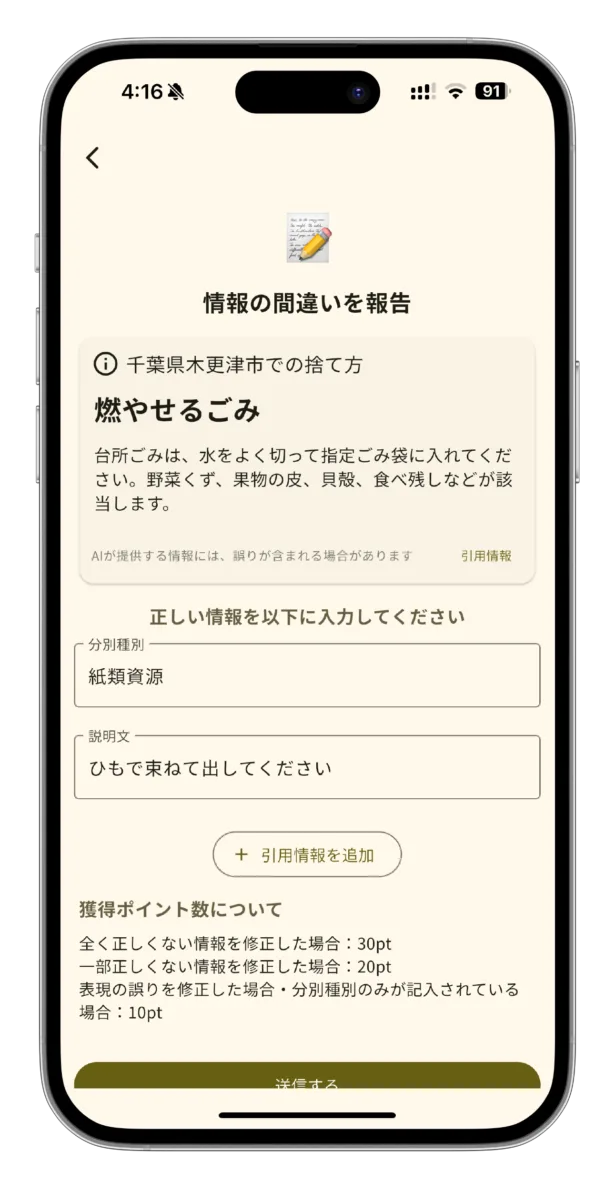

同社はAIの精度向上にも工夫を凝らしている。「AIの間違い探し大作戦!」と名付けたキャンペーンでは、ユーザーが分別情報の誤りを報告することでポイントを獲得でき、各種ギフトカードと交換できる仕組みを導入した。ユーザー参加型でサービスの質を高めていく姿勢が表れている。

サービス開始以来多くのユーザーから「自分の住んでいる地域でも使いたい」という声が寄せられ、これに応える形で2025年3月、対応地域を東京23区・政令指定都市から新たに400以上の自治体へと大幅に拡大した。

この対応地域の拡大を実現したのは、LLM(大規模言語モデル)を活用した独自開発のゴミ分別解析システムだ。自治体の公開情報から分別情報を効率的かつ正確に取得・反映することで、全国規模のサービス展開を実現した。これにより、より多くの人々が「Trash Lens」を通じて、不要なモノの価値を最大化する体験にアクセスできるようになった。

今後は、リユース・アップサイクルに取り組む企業との連携を強化し、AIの特徴検出結果をもとにした買取価格の自動提示や、取引の完結までをアプリ内で行える機能を充実させていく予定だ。また行政との協力関係も深め、分別したものがどのように生まれ変わっていくのかまで利用者に伝えることで、日々の分別作業に納得感を持って取り組める環境づくりを目指している。

持続可能な社会への関心が高まる今、一人ひとりの小さな選択が大きな変化を生み出す可能性を秘めている。「Trash Lens」は、そんな日常の選択をテクノロジーの力でサポートし、誰もが意識することなくより良い資源活用を行える社会の実現に向けて歩みを進めている。