竹は、日本各地で古くから暮らしに取り入れられてきた天然素材だ。中でも「虎斑竹(とらふだけ)」は、表面に虎の毛のような独特の模様が浮かび上がる希少な竹材として知られている。この虎斑竹に特化し、工芸品として製品化しているのが「竹虎」だ。

竹虎は、高知県須崎市に本拠を構える老舗の竹材メーカーであり、創業から130年以上にわたって竹と向き合ってきた。竹林の管理から製品の製造・販売、さらには修理までを一貫して手がける、日本でも稀有な存在だ。

竹虎は、竹の伐採から製品化、さらに修理までを自社で行うことで、循環型の消費スタイルを実現してきた。また、使われずに朽ちていく竹の問題に対しては、「バンブーロス」という独自の概念を掲げ、工芸品に使われなかった竹材や未利用部分を廃棄せず、活用する仕組みを築いている。持続可能な資源活用の実践である。

同ブランドを展開する株式会社山岸竹材店は、明治27年(1894年)の創業以来、四代にわたり土佐の地で竹とともに歩んできた。

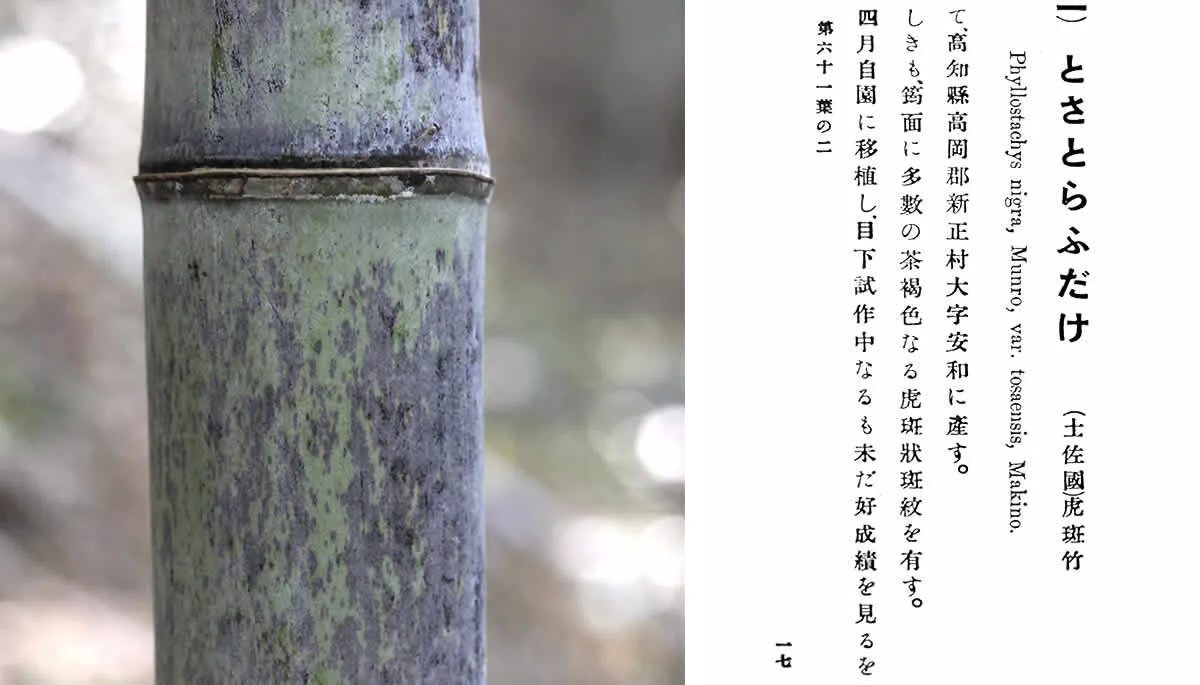

「虎斑竹」は、高知県須崎市安和地区でのみ育つとされる希少な竹だ。土地特有の潮風や昼夜の寒暖差といった自然条件が、竹表皮に独特の虎模様を生み出すと考えられており、まさにその土地に根ざした素材といえる。

竹という素材を活かすための技術と知恵は、長い年月をかけて継承され、研ぎ澄まされてきた。また、竹は成長が早く再生可能であることから、近年ではサステナブルな素材として改めて注目されている。

竹虎では、虎斑竹を一本ずつ伐採・加工し、職人の手で丁寧に仕上げる製造体制を続けてきた。そのため、製品はすべて異なる表情を持ち、素材の特性を活かした高いデザイン性と、持続可能なものづくりの思想が宿っている。

模様が現れなかった「白」と呼ばれる虎竹も、決して無駄にはしない。これらは焼き上げて、消臭・調湿効果を持つインテリア用の竹炭として再利用されている。さらに、自社で伏せ窯を築き、竹の端材を使って竹炭を製造するなど、竹を余すことなく活用する姿勢が、製品づくりの随所に表れている。

製品が破損や摩耗した際には、修理を受け付けており、長く使い続けることが可能である。たとえば、京都の茶園から預かった特大竹籠の修理では、職人の手によって巻き直しや持ち手の交換、底の補強などを施し、次の世代にも使えるかたちへとよみがえらせた。新品とは異なる味わいが加わることで、さらに愛着の湧く存在となる。

竹虎の製品は、単なる道具ではない。地域の自然や文化に根ざした背景を持つ竹工芸品である。壊れたら直し、長く使い続けるという姿勢は、かつての日本の暮らしにおいて当たり前だった価値観とも重なる。

竹虎のものづくりは、日本に根づいてきた生活文化を受け継ぎながら、循環型社会を志向する現代の価値観にも応える実践である。

虎斑竹専門店 竹虎